今でこそ日本のアニメは世界中で消費されており、万国、津々浦々の老若男女に笑い、涙、ワクワクと恐怖を平等に届け、なんなら一時期世間を賑やかした日本政府の早とちり政策「クール・ジャパン」の根幹を孤軍奮闘で担っていたのだが、当然ながらこの影響力を誇るようになるまでには系譜があった。80年代から90年代にかけて、世界中の少年少女たちには「ドラゴンボール」*1 や「セーラームーン」、「キャプテン翼」などが、もう少し年上のジャパノファイルには「AKIRA」や「攻殻機動隊」などが届き、彼ら彼女らは、どう見ても肌の色や目の大きさが自分たちとは違う画面の中のキャラクターたちに戸惑いながらも、子供ながらの純粋無垢さで夢中になり消費していった。少し時が経つと、スタジオジブリの作品がアカデミー賞をはじめとした世界の映画祭で認められ始め、それにより、アニメ自体が一つのアートフォームとして確立されていった。そこから20年弱。今では各国の映像ランキング系のYouTubeチャンネルが「最も泣けるアニメ映画ランキング」たるものを当たり前のように制作・放送し、それに対してメキシコ人視聴者が「『君の名は』は評価高すぎでしょ!」とかウズベキスタン人視聴者が「ヤバイ、『聲の形』、思い出しただけで泣けてきた」などとコメント欄に書き込んでいる。すごい話だ。2018年暮れの現在、日本で制作されたアニメは、世界中の視聴者を共感の渦に巻き込み、今の時代らしく、多種多様の「シェアされた」感情を生み出している。

しかし、である。アニメ(そして漫画も)に置けるこの共感性、一体どこから来るのだろうか。この疑問を私コミンズ・リオはずっと抱いてきた。もちろん、「共感」自体が国や文化を超えていくことに違和感はない。また、それがビジュアル・アートフォームの歴史の中で紡がれてきたことにも納得はしている。例えば、世界中の誰が見てもモネの「睡蓮」は美しいだろうし、ヒッチコックの映画を見て背筋を凍らせるだろう。別にフランス人であったりアメリカ人じゃないと共感できない、などと言うことはない。ただ、この理由の一つとして、絵画や映画は、手法は多少違うにせよ、世界同時多発で進化してきたという事実があるからだと思っている。絵画を例にとると、ヨーロッパの長い歴史はもちろんのこと、500年遡るだけでも世界中のほぼ全地域でその国特有の絵画史がある。映画も、1950~60年代に制作された名作と言われるものにはアメリカのウェルズ、キューブリック、ヒッチコック、フランスのルノアールやゴダール、イタリアのフェリーニ、スウェーデンのベルイマン、日本の小津や黒澤が名を連ねる。しかしアニメや漫画はどうだろうか。アニメを見てみると、もちろんディズニーをはじめとしたアメリカの子供向けの大衆もの、世界のクリエイターが映画祭などに出すアートハウスものがあり、漫画も有名なアクションヒーローが多く存在するアメコミや、フランス・ベルギーが誇るBD文化があるが、圧倒的に、そう実に圧倒的に日本のコンテンツが世界では消費されている*2。そして当然ながら、日本が制作しているコンテンツなので、日本が舞台のものが多く、そこには日本特有の文化が多く描かれている。

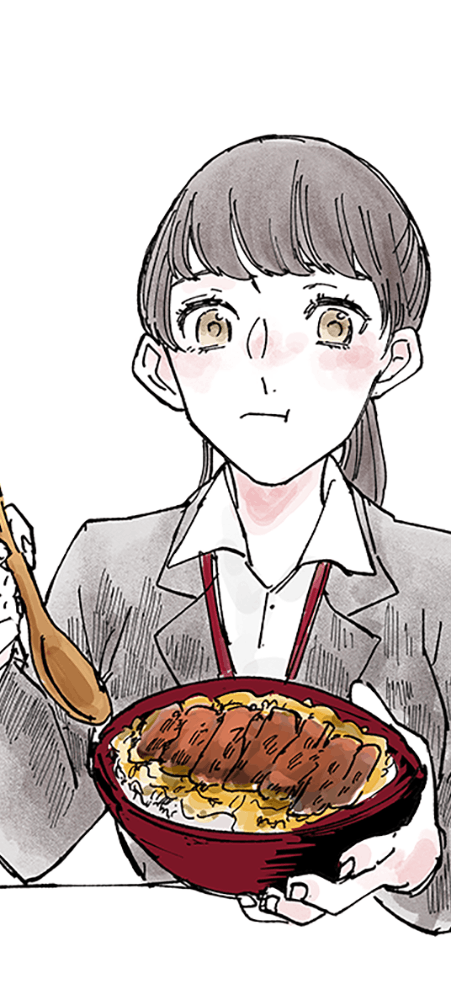

ここで例として「山盛りご飯」を出したい。この文章は日本語で書いているので、読んでいる方々も十中八九日本人だと思うが*3、そう仮定すると「山盛りご飯」のイメージと、それに付随するソーシャルコンテクスト(社会的意味)は皆似たり寄ったりだと思う。「ドラゴンボール」の中で悟空とクリリンが修行の後に食べていたり、「ドラえもん」の中でジャイアンが、元気のなさそうな妹のジャイ子が今日はご飯を5杯しか食べなかったから心配だと発言していたり、スポーツ漫画の王道展開の一つである、ライバル高校との試合後に同じ焼肉屋で鉢合わせ、今度は大食い対決で勝負するなど、「山盛りご飯=パワフルさ」と日本人なら直結できる。

そこで疑問があがる…上記の展開は世界のアニメ・漫画ファンには何一つ違和感なく共感されているのだが、米が主食じゃない国はいかようにして共感しているのだろうか?モロッコ人は悟空の山盛りご飯を見て、大量のクスクスを想像するのだろうか?クスクスはまだ形状が米に似ているからなんとなく理解できるが、例えばフランス人はどうするのだろうか?何本ものバゲットを想像するのだろうか*4? 仮にそうだったとしても、その共感、本当の意味で「共感」なのだろうか?山盛りの白いご飯を片手に、肉汁溢れるカルビを頬張り、最後に箸で白飯をかきこむ行為と、何本ものバゲットをちぎり、様々なチーズを塗り、ハムを挟んで食べる行為は、同じ「ガサツにたくさんの飯を食う」という行為かもしれないが、全く違うものに感じられる。そしてこう感じるのは私コミンズ・リオだけではないはず。

さらに、「山盛りご飯」だけでもここまでかけ離れるのにも関わらず、基本的にどの作品も、一つのシーンにいくつかの日本的要素が重なっている。例えば、ある野球部のエースピッチャーがいるとしよう。彼は休日返上でハードな練習を終え、山盛りご飯のお弁当を食べている。そこに幼馴染の女の子がはちみつレモンを持ってくる。日本人からしてみればなんともない普通のシーンだが、上記の流れには前小節で述べた山盛りご飯の部分もあれば、そもそも南米・アフリカ・日韓台北以外のアジアではあまり馴染みのない野球がテーマである。幼馴染は休日なのでおそらく私服であり、「制服でないこと」=「好きな子の私服が見れてラッキー!」などといったエースピッチャーが持つであろう感情や、女子高生として頑張ってる男の子に差し入れたい「はちみつレモン」という謎の食べ物まで、もういたるところ普通に考えてみたら「???」状態に陥るはずなのだが、日本人同様、上記のシーン、おそらく世界中のアニメファンは何一つ疑問を持たずに共感するであろう。

ここで昔読んだ、批評家・小林秀雄の「人生について」の中のある章が思い出される。その文章では、ある秋京都を訪れ、鴨川のほとりの料亭で食事をしていた小林秀雄が、まず隣の部屋がスイス人の一行だと気づく。また、そのスイス人一行は、同行している日本人から「月見」の文化について学んでおり、月をみながら酒を飲んでいることも知る。ここで小林秀雄はふと思う、「スイス人に『月見』なぞ本当にできるのか」と。月をみながら日本酒をチビチビ嗜む文化は、極めて日本人的な、「粋」で「わびさび」に溢れたカルチャーであり、昨日今日スイスからやってきた観光客にわかるのか。ただ月を見て、綺麗だなと思い、酒を飲んだら、それは本当に「月見」になるのか?この文章を読んだ時、脳にビビッと刺激が走った。これぞ「山盛りご飯をかきこむ気持ちをわかるのか?」と同じ疑問なのではないか?

そして、疑問を「月見」に昇華することにより、ある一つの質問に対する答えが見えてくる。その質問とは、「そもそも日本人も『月見』に共感性を感じるのか」である。例えば、渋谷のスクランブル交差点を渡っている日本人100人捕まえて、「月見をしたことありますか?」と聞いて見たら、ほとんどの人がノーと答えるであろう*5。これはスクランブル交差点を渡っている外国人100人とさほど変わらないはず。そして逆に、「では、月見をしてみたいと思いますか?」と尋ねたら、日本人・外国人変わらず同じぐらいの人が「やってみたい」と答えるであろう。

メキシコ人映画監督ギレルモ・デル・トーロの監督作品「シェイプ・オブ・ウォーター」がアカデミー賞を受賞した際、受賞スピーチで「ファンタジーを作る理由は、現実にある感情を違う形で表現するため」と話していた。受賞した映画のストーリーである、人間の女性と魚人の男性の恋愛など、現実では誰も経験したことない。しかし、自分とは生まれも育ちも考え方も違う、場合によっては肌の色や目の大きさも違う人間との恋愛は、たくさんの人が経験している。山盛りご飯どころか、アニメーションに出てくる犬が、お腹を空かせてドッグフードを頬張る姿にも人間は共感できる。結局、実体験は素材ではなく、スパイスなのだ。実体験の有無は共感そのものよりも、より引き締まった、時には複雑な共感性を作るためにあるのだ。そしてそのスパイスを求め、我々は新しい経験をどんどん追求して行くのかもしれない。

そして最後には、好きな女の子の普段と違う姿を見れて嬉しいこと、好きな男の子が頑張ってるから何か作って応援したいこと、その気持ちは世界共通であり、それだけでいいのかもしれない。

*注記*

*1: 以前読んだ、めちゃ面白かった記事が、「ドラゴンボールがなぜ黒人の男の子たちに受け入れられたか」についてだった。ぜひ一読して欲しい。https://kotaku.com/why-black-men-love-dragon-ball-z-1820481429

*2: 今回の文章を書いてて調べたのだが、まさかのアニメ業界の規模は2兆円らしい。やばっ。https://animeanime.jp/article/2018/12/10/41996.html

*3: どうだろうか。日本人だと「山盛りご飯」と聞くと最初に思いつくのは「日本昔ばなし」ではないだろうか?ちなみにアメリカ生まれ育ちの僕はそうですw

*4: それで言うと、世界の12の都市に1ヶ月ずつ住んでいたWorld in Twelveプロジェクト実行中、パリで出会った青年はガチでフランパンを「大盛り」で食べていた。出会った時に「お昼にフランスパン一本丸々食べちゃったからお腹やばいよ〜」みたいな発言をしていたので、どこの国もやっぱり変わらないw

*5: 残念ながら最近の月見の実行率のデータは見つかりませんでした…。