ーー「自由」の「女神」

リオデジャネイロに到着して知ったことがある。リオデジャネイロを代表する、悠然と佇まい、アイコンとして街を見下ろすかの有名なキリスト像、あれはフランスからのプレゼントだということ。アメリカにも似た様なプレゼントを送っているフランス、「どれだけ巨大な像を寄付するのが好きな国なんだ」と思いながらも、同時に、「ほう、ではフランスはあえてニューヨークの沖に立つように『自由の女神』を送ったのだな」、とも思った。フランス本土にも小さなバージョンが立つ自由の女神だが(一応東京・お台場にも極小バージョンは立っているが)、アメリカの、それもニューヨークに「自由」の「女神」が立つことになったこの現実、大変興味深い上に、ある意味皮肉だな、と感じた瞬間だった。

この「ザ・その時決める」を書くにあたって、サンフランシスコやトロントとはうってかわり、ニューヨークはテーマを絞るのが難しかった。あまりにも巨大で、あまりに全ての域で多用な都市、ニューヨーク。普遍的なテーマなどあるのだろうか、と正直疑問に思っていた。しかし、日々生きていく上で、日常的に頭をよぎる考えは二つほどあった。「お金」と「手につかめない感覚」の二つである。

お金は自由と類比させられることが多い。お金持ちになることの最大のメリットは、自由になれること。お金さえあれば、欲しいものをなんでも買える自由が与えられる。お金さえあれば、「将来生きていけるのだろうか」という不安から解放される自由を手にいれる。お金さえあれば、毎朝、眼が覚めた時、「今日はなにやろうかな?」と、究極的な意味で「なんでもできる」、自由な生活を送れる。

手につかめない感覚とは、すなわち自分がどれほど理解できているか、どの状態にいるのかさえわからない感覚。全体像は全く把握できていない感覚。魅惑。魔性。混沌。迷宮に迷い込み、パズルを解き、扉が開いたと思ったらそこにはさらなる迷宮が広がっていた。村から見える一番高い丘の頂上にようやく辿り着き、達成感に溢れ周りを見回したらそこには山脈が広がっていた。そのような感覚。一番近いのは、おそらく、好意を持っている異性と話している感覚。相手が自分をどう思ってるかは全くわからない上に、自分が言っていることが状況を好転させているのか、悪化させているのかもわからない。嬉しいはずなのに、同時に恐ろしい、あの感覚。

「自由」の「女神」ね。面白い。

ーー世界一求められてきた街

「ニューヨークは百何十年も、世界で最も求められてきた街なんだよ」これはテルアビブからニューヨークに移ってきた青年から言われた言葉である。聞いた瞬間、なにか腑に落ちた気がした。そうか、それで色々と説明がつく。

ニューヨークの都市紹介ページでも書いたが、ニューヨークは他の11の都市と違い、今まで住んだことのある街だ。さらにはと言うと、以前の滞在が自分の中で「比類なき完敗」だと感じていたこともあり、今回はニューヨークに対してリベンジマッチだとも感じていた。「都市と戦う」という感覚は不思議なものかもしれないが、間違いなくそれが一番近い。

18才でニューヨーク大学の1年目のためにやってきた自分にとって、ニューヨークの全てが大きすぎた。ニューヨークを「女神」と例えるメタファーを続けるとしたら、当時の自分にとってニューヨークに住むというのは、その女神が主催する、ドンペリとオーパスワンが流れる、有名ブランドに包まれた女優とモデルとIT社長が談笑し合う高級クラブのプライベートパーティに、三日ほど風呂に入ってないままスウェットとワンカップ大関で参加しているようなものである。どこにいても、誰と話しても、場違いな感覚しかない。むしろ、変な目で見られているのでは、という疑心暗鬼。「こんな気持ちになるぐらいだったら、家にいた方がよかった」、日々そう思っていた。だからこそ今回の滞在では、女神を攻略することはできなくても、せめて女優たちと平然と会話ができるぐらいにはなりたい、と思っていた。

そう、この滞在は戦いなのである。対戦相手は百戦錬磨の世界一求められてきた街。世界中の人間がそれぞれのフィールドで夢を持ちやってきた街。勝ちはニューヨークを完全に満喫した時にのみ訪れる。一ヶ月しかいないので完全勝利は不可能かもしれないが、せめて、今回は負けない。負けないどころか、一矢報いてやる!そういう気持ちだった。

ーーMoney Money Money

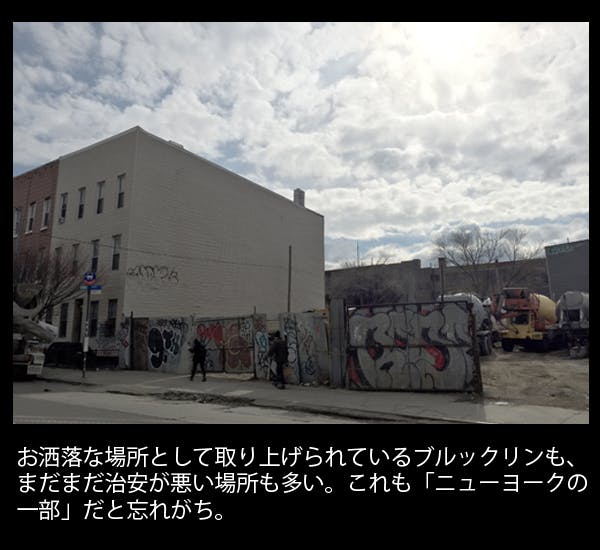

最初の戦いは「お金」とのものだった。はっきり言うと、ニューヨークは貧乏人には辛い街である。それは18歳の時に痛いほど感じた。お金がなければまともなご飯すら食べられない。1ドルのホットドッグとピザを食べ続けるのには限界がある。今回は貯金もあったので、抵抗できると考えていた。そして、実際、いい戦いはできた。外食はまだ常識内の金額設定のお昼に絞り、いろいろなお店のランチを試すことができたし、マンハッタン中のカフェを巡り作業もした。ラベインベーカリーの4ドルのクッキーにも、大戸屋の18ドルの定食にも、Sleep No Moreの90ドルのチケットにも、怯みはしたが、果敢に挑戦し続けた。

しかし、真に恐ろしかったのは一回一回の高額な消費より、日々生きているだけで駆り立てられる「消費欲」の方だった。元来、客観的に見ても消費欲が異常に少ない私、コミンズ・リオ。よく問われる「どうやって世界を周る資金を集めたの?」という質問に対する答えは、「普通に生きていたら1年半で貯まっていた」そのもの。日々お金を使う物といえば、書籍とおいしいご飯ぐらい。そんなコミンズまでもが、「やべ、買い物したい!」と思ってしまう都市がニューヨークなのである。

理由はいくつかある。まず、マンハッタンの構造が大きい。12マイルほど伸びるマンハッタン島のほとんどの部分が升目上になっているため、縦に走るアベニュー系の道は、永遠にお店が並んでいる状態なのである。また、マンハッタンの主要部分は横に走るストリート系の道路までリテールがあるので、常に、消費に囲まれているわけである。例えば東京だったら、消費の中心である渋谷と六本木をつなぐ間に、青山という住宅街があるなど、ちょっとした休息地があるのだが、マンハッタンは島であり面積が制限されているため、ほとんどそれがない。また、大変歩きやすい都市でもあるので、歩くのが大好きな自分にとっては、常に、新しいレストラン、ブティック、セレクトショップに脳が晒されているのだ。

さらには、お金の感覚もズレてくる。家賃の部類ではサンフランシスコに抜かれたものの、そこもかなり高額な上にその他日常出費が他の都市に比べダントツに高いニューヨークでは、「使ってもいい範囲」に対する考えが変わってくる。ラーメン一杯に税・チップ込みで17ドル出すこともあるのだから、13ドルのランチは安いよね、とか。19億円で売られているマンションの管理費が月3500ドルというチラシを近所でみたから、自分が住んでいる築100年のエレベーターも洗濯機置き場も無い部屋の家賃が月25万円でも仕方がないよね、とか。こういった感覚になるので、日頃から見ているお店の商品も、「まあ、ちょっとお金出せば買えちゃうんじゃない?」という錯覚を覚えてしまう。

幸い、自分は耐えた。面白いお店に興味本位で入ってしまい、「これとか家に置いたら面白そうじゃない?」と衝動買いをしそうに何度もなったが、我慢した。そして、自分の興味のある書籍や食べ物や演劇やアートに、それ相応の値段を払った。「あー!!お金持ちになりたい!!」とこれほど思わされたことも今まで生きてきてなかったが、この戦い、引き分けに終わったと自負している。

ーーLose the Battle, Win the War

次の戦い、「手につかめない感覚」は、ニューヨークのその壮大さからくるものだとわかっていた。人口的にもそうだが、なによりその網羅性と、「世界一求められ続けられる都市」でい続けた結果による圧倒的な深さなのだ。某諸外国の、アメリカでのビジネスのやりとりをコンサルティングする女性に会った時のこと。彼女が述べた発言の一つに「ニューヨークはもう8年住んでいるけど、一番面白いところは交友関係の多様性ね。私も友達には詩人からベンチャー起業家からファッションデザイナーから銀行員までいるわ」というのがあった。その通りなのである。マーティン・スコセッシに憧れ世界中から映画監督志望が集まると同時に、ドナルド・トランプに憧れ世界中からヘッジファンド志望が集まる、他に類を見ない都市なのだ。

この現状はある程度事前に分かっていたので、戦略を練っていた。ニッチな部類だけで攻めれば、一ヶ月の短期間でも、全体像の大きさを図り、それなりに深さを感じ、満足感を得られるのではないか?肉を切らせて骨を断つ作戦である。テーマは二つ、「入場料が格安の美術館」と「オフブロードウェイの演劇」。これらを中心に攻めた。おかげさまで美術館は5つ訪れ、オフブロードウェイの演劇も3つ見れた(現役の役者さんに、「俺より見てるな!」と言われた!笑)。なんならポートランドで見られなかったブレイザーズに試合もたまたま観戦することができ(ブレイザーズは負けたが)、なかなか精力的に活動できたと思った。

しかし、観れなかった演劇もあれば、ちょうど滞在していた期間に開催されていたアートエキスポにも行けなかったという事実もある。悔いは多少残ったので、この対決も引き分けだと判定した。

ーー秘密の部屋

ニューヨーク最終日。「勝利」というほど確信めいたものは全く感じていなかったものの、それなりに有意義にニューヨークを満喫できたという気持ちはあった。メタファーを続けると、いい感じに綺麗なモデルの女の子と談笑でき、なんなら連絡先も聞き出せそうな、次に繋げられそうな感覚。そんな気持ちで、忘れ物を届けてくれた、役者兼バンドマンの知人に「今夜の予定は?」と軽く訪ねてしまった。

「今夜?僕はちょっと仕事が残ってるから行けるかわからないんだけど、ガールフレンドのおじさんがパーティーをやるんだ。そのおじさんめっちゃ金持ちで、イーストビレッジにブラウンストーンのアパート一棟もってるんだけど、彼が主催するパーティーがすごくて!結構たくさんアングラ系のアーティストとかが集まってさ。この前行った時も100人ぐらいいて、結局全然おじさんに会えなくてさ。せめて挨拶だけでも、って思って帰り際に探したら、どうやら3階の奥のベッドルームにいるらしくて。その部屋から長蛇の列が伸びてたんだけど、入ろうとしたら、『横切ったらダメ』って怒られて。ようやく列の前にたどり着いたら、おじさんがボンデージの格好で素っ裸な女の子をムチで叩いてるんだ!どうやらそこはSM部屋だったらしくてさ。おじさんが僕たちを見かけた途端に、『君たちどこに居たんだ?え、もう帰る?ドアまで送らせてくれ』ってそのままムチを誰かに渡して、ボンデージの格好のまま降りてきたんだ!すごいパーティーだったよ!リオも今夜空いてたら行く?」

そう、こう言った誘いが出発前日に来るのである。

さらに、最終日とあり、出発前の準備をするためにマンハッタンを周っていたら、すごく気になっていたコメディーの公演が滞在中に始まっていたという宣伝をたまたま目にした。その上、普段は目もくれないMTAの広告に「ロングアイランドシティー」と書いてあったので見てみたら、つい先日いたPS1の近くにイサムノグチ美術館があったことを知った。そう、全部出発前日にである。

最後に、インテリアデザイナーと音楽プロデューサーのカップルと食事を終えた後、ユニオンスクエア駅のNQRのプラットホームにつながる小広場みたいな場所で、信じがたい光景を見た。ある黒人の男性がカラオケを歌っているのをバックに、十数人の人たちが楽しそうに踊っているのである。目の当たりにした瞬間、佇み、たじろいだ。そのなんとも異様な光景に、心が和み、同時に胸が弾んだ。言葉では形容詞し難い、幻想的な空間だった。ニューヨークの全てがその場所に詰まっていると感じた。これを見せるか、出発前日に…

…女神が突然現れる。あまりの美貌とオーラに、辺りは静まりかえる。女神は自分の目の前にきて、手を取り、連絡先を聞き出せそうだったモデルの女の子の元から連れ去る。高級クラブの奥に辿り着くと、女神はこちらを見つめ、微笑み、コンコンと壁を叩く。その途端、扉が開き、中から光が放射され、まだ見ぬ、想像すらできないものに溢れた部屋が目の前に現れる。

女神は耳元に囁く。「本当に引き分けられると思ったの?私はまだ本気も出していないのに?」

完敗。今回も完膚無きまでの完敗。